穿越时空的回响|贝多芬与肖邦沉浸式互动音乐会成功举办

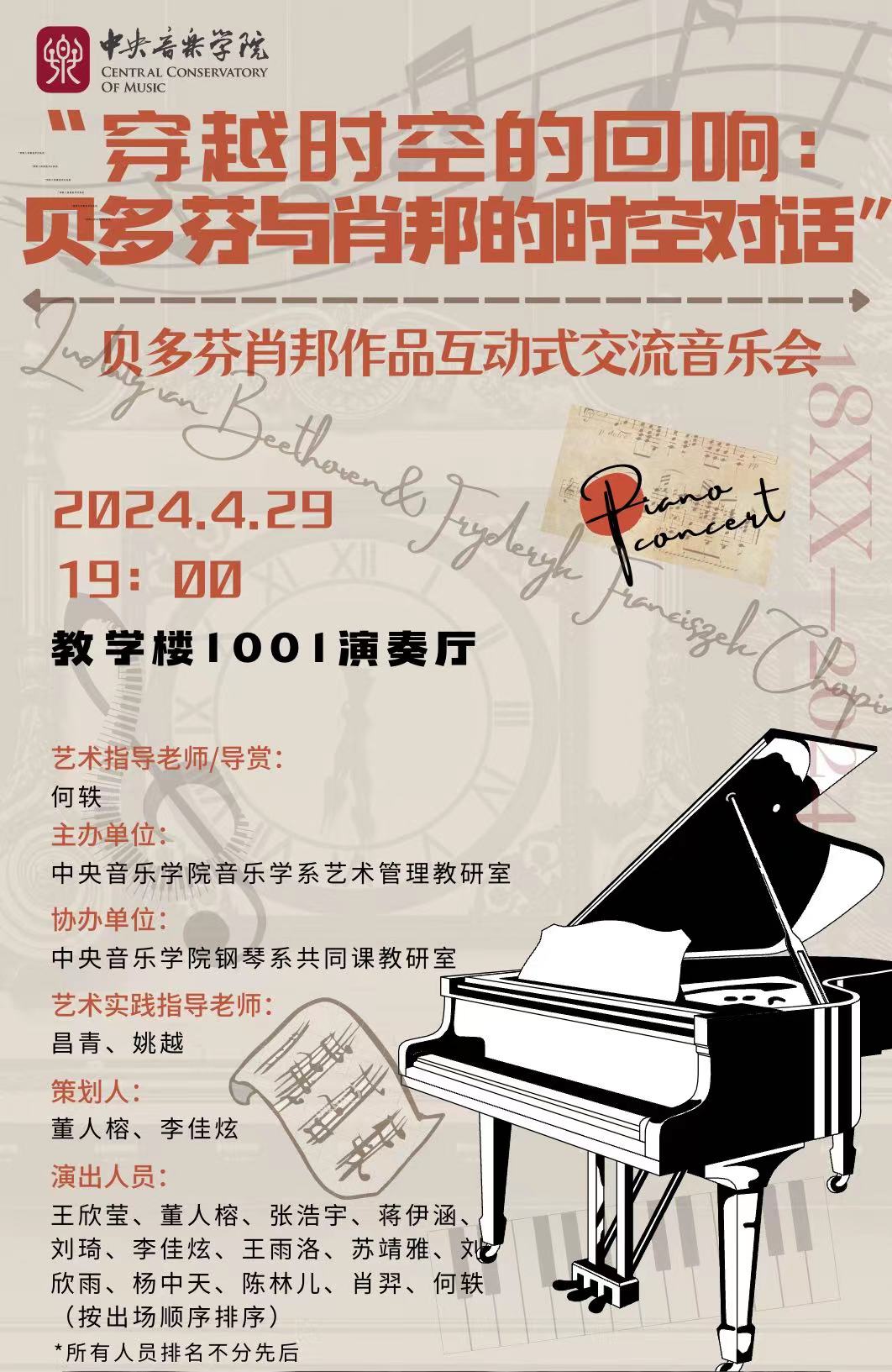

4月29日晚,由中央音乐学院音乐学系艺术管理教研室教研室主办、钢琴系共同课教研室协办的“穿越时空的回响——贝多芬与肖邦沉浸式互动音乐会”,在教学楼1001演奏厅奏响。来自音乐学系、作曲系、音乐人工智能与信息科技系的12位不同专业的同学在钢琴共同课教研室何轶老师带领下完成了一系列贝多芬与肖邦的作品演奏,开展了友好的音乐导赏与交流活动。音乐学系主任何宽钊教授和钢琴系主任韦丹文教授高度重视并出席本次音乐会。

何宽钊强调在音乐学的学习与研究中,写作能力是核心,音乐演奏能力是基础,后者对于前者具有重要的支撑作用,鼓励同学们理论与实践齐头并进。

韦丹文则鼓励同学们全身心沉浸在音乐的海洋中,以最大的热情尽情享受这个美妙的夜晚。

音乐会在导赏中开启,何轶作为青年钢琴演奏家,不仅拥有出色的钢琴演奏能力,更有着深厚的音乐知识储备,对贝多芬和肖邦的作品有着独到的见解。她以音乐会的曲目为引,带领大家感受贝多芬和肖邦两位不同时代、不同风格、不同境遇的艺术家在音乐史长河中碰撞出的火花。

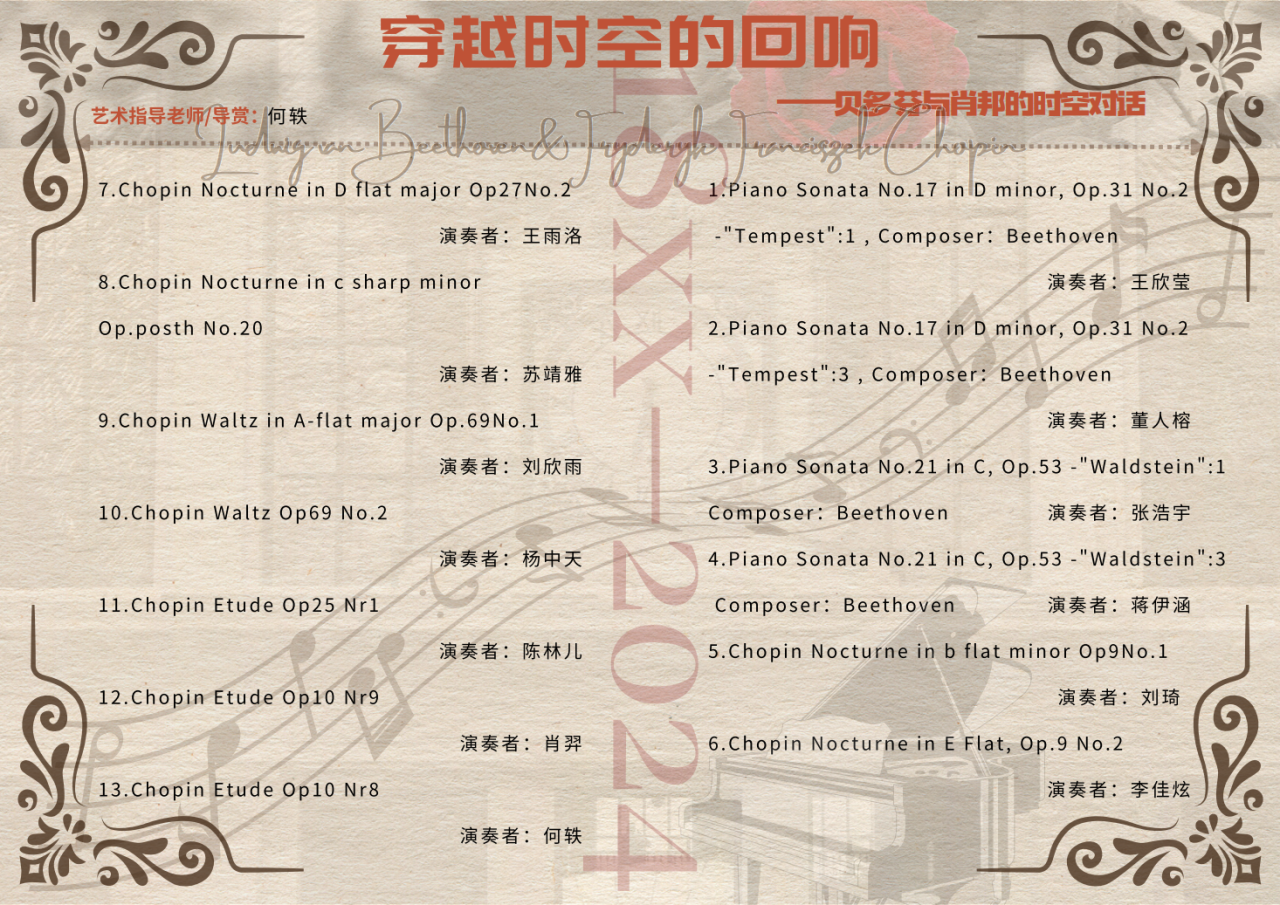

音乐会将两位伟大的作曲家贝多芬与肖邦放置于一种虚拟的对话环境中,通过导赏并演奏的方式,感受两位音乐巨匠之间潜在的联系与对话。此次音乐会中,王欣莹、董人榕依次贝多芬暴风雨奏鸣曲第一、三乐章;张浩宇、蒋伊涵依次演奏热情奏鸣曲第一、三乐章;刘琦、李佳炫、王雨洛、苏靖雅依次演奏四首肖邦夜曲;刘欣雨、杨中天依次演奏两首肖邦圆舞曲;陈林儿、肖羿以及何轶老师分别演奏三首肖邦练习曲。

不同于其他音乐会中乐手独立完成一套乐曲的习惯,此次音乐会从奏鸣曲到夜曲再到练习曲,不同的乐章和曲目特意安排了不同的同学进行演奏,这是对演奏员音乐感知与默契的一大考验。在这里,同一类型的曲目经过不同专业的同学理解、领悟、二次创作,在舞台上实现灵魂的交融。

在内容设计上,此次音乐会不拘泥于传统听觉体验,早在音乐会探索之初,就本着以全方位体验经典音乐的目的进行策划,每一位演奏员都为自己演奏的曲目挑选了音景相衬的油画作品。

透纳《被拖去解体的战舰无畏号》描绘了一幅英雄战舰即将退役的感伤与新旧交替的希望,与贝多芬创作第十七号“暴风雨奏鸣曲”时的心境类似,彼时他事业蒸蒸日上,听力却颓然下降、精神崩溃,曾一度写下遗书,第一乐章的痛苦挣扎、第二乐章的沉默与思考、第三乐章在自我争辩中回旋与和解,王欣莹和董人榕在演奏这首曲目的过程中,恰到好处地表达了这种内心的挣扎与望不到的飘渺的希望;梵高的一系列夜空作品,借星光将各种夜空下的元素糅合成细密的线条,营造了一系列沉寂而又热烈的内心世界,刘琦、李佳炫、王雨洛、苏靖雅四位同学在演奏肖邦四首夜曲的过程中小心翼翼地缝合起肖邦充沛的感情与绵长的忧思,守护音乐与油画里心灵的乌托邦……

(按演出顺序排序)

九十分钟的音乐会里,钢琴饱满的和声与油画厚重的色彩交叠,钢琴婉转的旋律与油画斑驳的笔触呼应,观众沉浸在艺术海洋,享受视觉和听觉的盛宴。

值得一提的是,这场音乐会是中有相当一部分同学是第一次登上专业的演奏厅舞台,为了准备这次的演出,同学们课上相互学习、不断努力,课下相互鼓励、共同进步,用勤奋的练习和百倍的激情克服技术方面的困难和精神方面的紧张,最后实现舞台上的绽放。同学们在认识、交流、帮助的过程中不仅提升了个人的音乐技巧,彼此更建立了深厚友谊。这一过程是同学们对于自身有限性的超越,远比舞台上的一刻绽放更加耀眼,更加永恒,也升华了此次音乐会的主题“古典与浪漫的碰撞、穿越时空的回响”。

本次音乐会由钢琴系与音乐学系共同搭建平台,是继“中央音乐学院10·15艺术节——鼓浪屿钢琴音乐周”之后钢琴系与音乐学系的再一次友好合作,音乐会紧密融合钢琴共同课跨专业融合教学的优势和音乐学系的活动策划经验,充分发挥了各不同专业同学的优点与专长。活动策划和现场执行由何轶老师钢琴共同课班级内的同学们自主完成,教学成果得以在实践过程中落实,是中央音乐学院跨专业融汇交流、合作实践的难得机会,为搭建各系部门学生之间音乐交流提供了新的思路,为巩固各系部门学生之间的良好友谊、增进学院凝聚力搭建了新的桥梁。期待未来涌现更多跨专业实践交流活动,一同为助力中央音乐学院发展锦上添花。

供稿:音乐学系

文:李佳炫、董人榕

摄影:赵佳颐

设计:董人榕

责任编辑:晓倩

近期发布

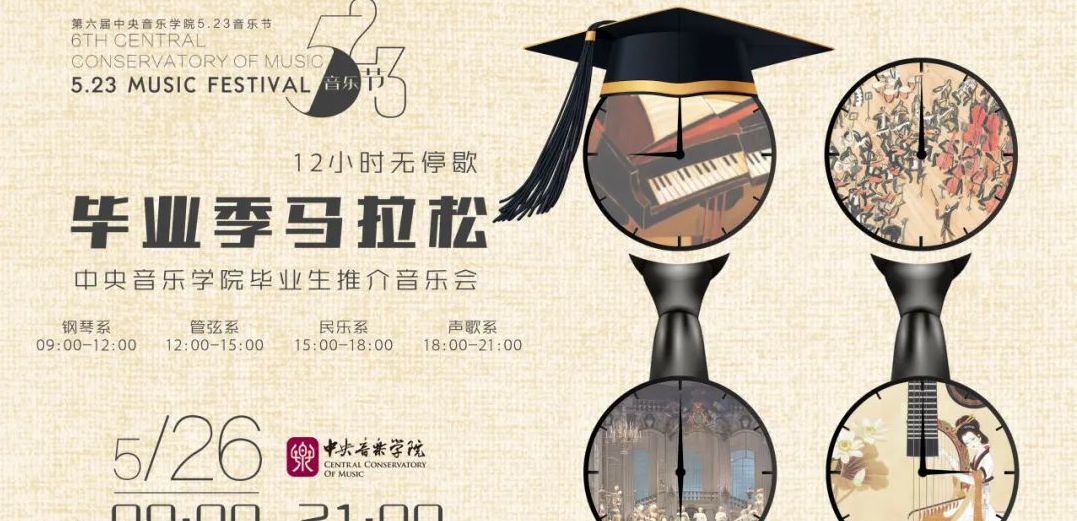

当见山高月更阔——“央音”马拉松毕业推介音乐会搭建就业平台

颂歌献给党|中央音乐学院音乐党课走进国家教育行政学院

党委书记于红梅讲授党纪学习教育专题党课